My Diary Chapter 10 : Hati yang Tertinggal

Hai,

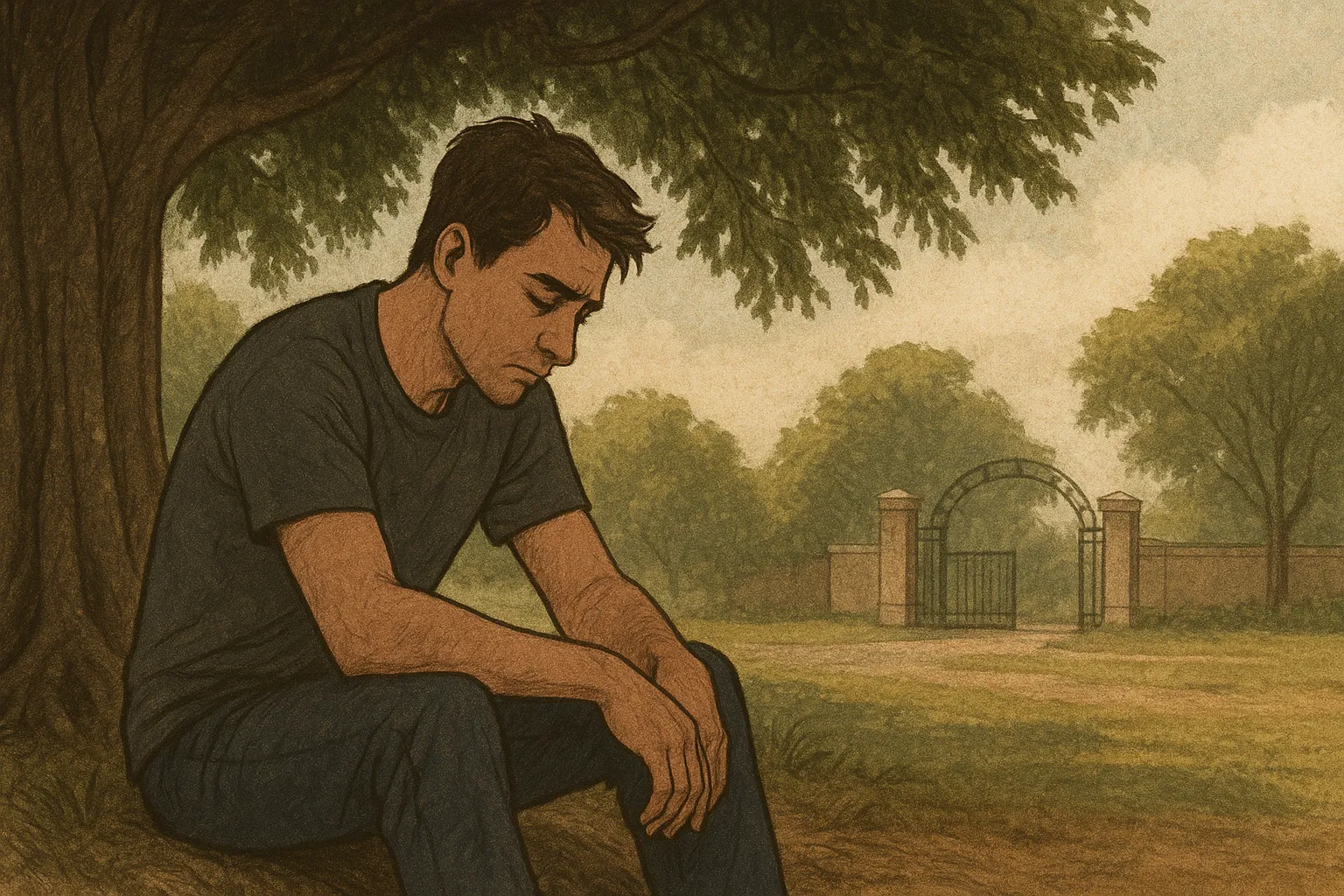

Entah harus kuawali dari mana tulisan ini, tapi biarlah aku tuliskan semuanya seolah-olah kau adalah buku harianku yang diam, yang tidak pernah menghakimi, tidak pernah menyela, hanya mendengar—atau mungkin hanya membaca dengan sabar. Hari ini benar-benar terasa berat. Aku duduk di bawah pohon beringin rindang dekat gerbang kampus UB Suhat, sendirian, hanya berteman angin yang berhembus malu-malu. Tubuhku masih berkeringat, napas terengah seperti mesin tua yang dipaksa terus menyala, padahal jam baru menunjukkan pukul 08:30. Masih terlalu pagi untuk menyerah, masih terlalu pagi untuk pulang, tapi hatiku sudah seperti petarung yang kalah sebelum bertanding. Lelah, Lelah yang bukan hanya milik otot kakiku setelah berlari, tapi lelah yang lebih dalam—lelah menahan rindu.

Baca Juga : My Diary Chapter 9 : Mendung

Aku sudah berlari sejauh entah berapa kilometer, langkah-langkahku menghantam aspal seperti bunyi ketukan jarum jam yang mengingatkanku pada waktu yang terus berjalan. Tapi, sejujurnya, jarak sejauh apa pun yang kutempuh tidak pernah bisa mengalahkan beratnya menahan kerinduan pada dia—wanita yang dulu kusebut favoritku, dan entah bagaimana, hingga kini tetap menjadi favoritku. Seakan semua orang di dunia ini hanyalah figuran, dan dia pemeran utamanya.

Hari-hariku terasa sepi. Kesepian yang tidak bisa kuterjemahkan dengan kata sederhana. Kesepian ini seperti ruangan luas yang dipenuhi gema, aku berteriak memanggil namanya, tapi yang kembali hanya gaung suara sendiri. Aku sibukkan diriku dengan pekerjaan, dengan keringat, dengan tanggung jawab yang menumpuk. Tubuhku lelah, rasanya ingin rebah dan tidur panjang, tapi itu satu-satunya caraku bertahan. Aku mencoba melawan sepi dengan menyiksa diri, ironis memang, tapi aku lebih memilih rasa lelah jasmani daripada rasa sakit yang menggantung di hati.

Hari Minggu, saat orang lain mungkin beristirahat, berkumpul dengan keluarga, atau sekadar rebahan menikmati kasur hangat, aku memilih berlari. Berlari tanpa arah yang jelas, berpuluh-puluh kilometer hingga otot-otot kakiku menjerit minta ampun. Dan saat tubuhku menyerah, aku bisa tidur nyenyak—bukan karena bahagia, tapi karena kelelahan mengalahkan segala resah. Lalu hari pun berganti, dan aku kembali pada rutinitas pekerjaan, kembali pada dunia yang sibuk tapi sunyi.

Baca Juga : My Diary Chapter 8 : Rintik Rindu

Kadang aku ditanya, “Dengan siapa kau berlari sejauh itu?” Jawaban paling jujur yang bisa kuberikan hanyalah, “Aku berlari bersama hatiku—yang entah sudah tertinggal di mana.” Karena sebenarnya aku tidak pernah berlari sendiri. Di setiap langkah, ada bayangannya yang menemaniku. Di setiap tarikan napas panjangku, ada wajahnya yang tiba-tiba muncul, bagai fatamorgana di padang tandus. Dan semakin aku berlari, semakin aku sadar, aku bukan berlari menjauh dari rindu, melainkan semakin menenggelamkan diri di dalamnya.

Aku tahu, jika orang lain mengetahui semua ini, mungkin mereka akan menertawakan. Mereka akan berteriak lantang, “Dasar orang gila! Siapa yang mau menyiksa diri seperti itu?” Dan aku hanya bisa tersenyum pahit, karena barangkali memang benar. Siapa orang waras yang memilih berlari hingga puluhan kilometer hanya untuk bisa tidur? Siapa orang waras yang bekerja tanpa henti, lalu di hari liburnya justru menambahkan siksaan pada tubuh sendiri? Tapi, apa mereka tahu rasanya menahan rindu? Rindu yang tidak terbalas, rindu yang hanya dijawab oleh kesunyian?

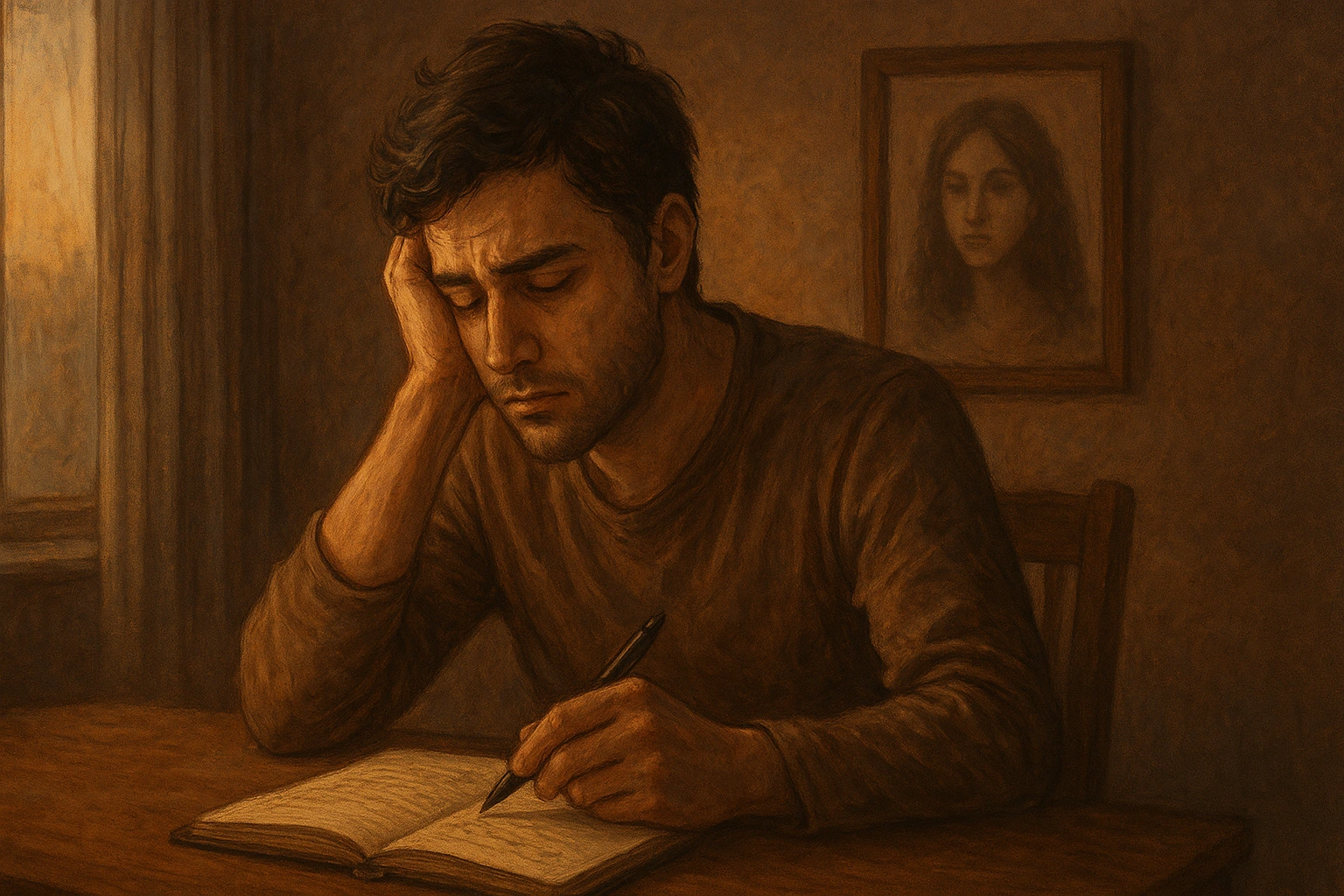

Aku tidak pernah tahu bagaimana harus menghadapi semua ini. Hati ini terlalu sesak, seperti balon yang dipaksa menampung udara hingga hampir pecah. Aku sudah mencoba menyapanya, mengetuk pintu jarak yang terbentang, tapi balasannya hanya angin sepi yang melintas tanpa suara. Rasanya seperti menulis surat panjang lalu memasukkannya ke dalam botol, dilempar ke laut luas, dan sadar bahwa mungkin botol itu tidak akan pernah sampai ke pantainya.

Baca Juga : My Diary Chapter 7 : Kilometer Rindu

Aku rindu. Aku rindu kamu. Kata-kata itu berkali-kali berputar di kepalaku, seperti kaset tua yang macet di satu bagian lagu. Aku rindu kamu, ayo pulang. Tapi siapa yang kupanggil pulang? Bukankah dia sudah memilih jalannya sendiri? Bukankah dia sudah berdiri di panggung lain, memainkan lakon yang tidak lagi melibatkan aku? Kadang aku merasa konyol, berharap seseorang kembali padahal dia mungkin sudah lupa jalannya menuju aku.

Aku merasa hidupku seperti labirin panjang tanpa peta. Aku berjalan, berlari, menabrak dinding demi dinding, berharap menemukan jalan keluar, tapi selalu kembali ke titik yang sama—rindu. Aku berlari bukan untuk sehat, bukan untuk kebugaran, tapi semata-mata agar tubuh ini remuk lebih dulu sebelum hati yang akhirnya menyerah. Aku berlari agar tidur bisa menjadi pintu keluar sementara, meski hanya sebentar.

Terkadang, aku iri pada orang-orang yang bisa tertawa lepas, yang bisa duduk di kafe bersama pasangan mereka, atau sekadar bergandengan tangan menyusuri jalan. Aku iri pada mereka yang bisa dengan mudah berkata, “Aku bahagia.” Sedangkan aku? Bahagiaku sekarang seperti bintang jatuh yang jarang muncul, cepat sekali hilang, hanya menyisakan keinginan untuk memandanginya lagi.

Baca Juga : My Diary Chapter 6 : Tentang Gunung dan Lautan

Aku tahu aku tidak boleh terlalu larut, tapi apa yang bisa kulakukan? Rindu ini ibarat ombak besar, datang tiba-tiba, menghantam tanpa permisi. Dan aku, meski berusaha berdiri, selalu jatuh juga. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba melupakan, wajahnya selalu muncul dalam bentuk-bentuk aneh: dalam senyum orang asing, dalam aroma hujan sore, dalam lagu yang tiba-tiba terputar di warung kopi. Bahkan, dalam langkah-langkahku berlari, ada denyut yang terus memanggil namanya.

Hai, aku ingin jujur pada diriku sendiri. Aku tidak sekadar merindukan dia, aku merindukan versi diriku saat bersamanya. Aku merindukan laki-laki yang lebih hidup, lebih penuh warna, lebih bersemangat karena ada seseorang yang menjadi alasannya. Tanpanya, aku seperti rumah tua yang lampunya padam, kosong, dingin, hanya ada gema langkah kaki sendiri.

Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku akan terus begini? Sampai kapan aku akan berlari, bukan untuk tujuan, tapi untuk pelarian? Sampai kapan aku akan terus menulis kalimat “aku rindu” dalam berbagai bentuk, tapi tetap terasa sama sakitnya? Aku tidak punya jawaban. Yang aku tahu hanya satu: aku masih merindukan dia.

Rindu ini aneh. Ia bisa membuatku tertawa tanpa sebab, lalu tiba-tiba menangis tanpa aba-aba. Ia bisa membuatku berlari jauh, lalu diam di satu titik, terengah-engah, sambil menatap langit dan bertanya: “Kau di mana sekarang?” Dan langit hanya menjawab dengan diam yang lebih hening dari hatiku.

Baca Juga : My Diary Chapter 5 : Sebuah Perenungan

Mungkin benar aku gila, tapi lebih gila lagi kalau aku pura-pura tidak merasakan ini. Karena rindu, meski menyakitkan, tetaplah bukti bahwa aku mencintainya dengan sungguh-sungguh. Rindu ini adalah sisa-sisa jejaknya, dan meski aku ingin menghapusnya, selalu ada bagian hati yang menolak.

Jadi, hari ini, biarlah aku menulis panjang lebar di bawah beringin ini. Biarlah aku mengaku bahwa aku lelah, aku sepi, aku rindu. Biarlah kata-kata ini menjadi saksi, bahwa ada seorang laki-laki yang berlari bersama hatinya—hati yang entah tertinggal di mana, mungkin di matanya, mungkin di senyumnya, mungkin di genggamannya yang sudah lama kulepaskan.

Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin aku akan kembali berlari, mungkin aku akan kembali bekerja hingga tubuhku remuk, mungkin aku akan menulis lagi tentang rindu yang sama. Tapi untuk hari ini, untuk Minggu ini, izinkan aku jujur: aku merindukannya lebih dari apa pun yang bisa kujelaskan dengan kata.

Dan semoga, entah kapan, rindu ini tidak lagi menjadi penjara, melainkan jalan pulang.

Malang. 28 September 2025

“Sepi bukan soal tempat, tapi tentang hati yang kehilangan rumahnya.”

Share this content:

Post Comment